引言

在许多家庭中,孩子耳朵前的一个小洞常被认为是“聪明孔”或“小福仓”,寓意着聪慧和福气。然而,这个被赋予美好寓意的小洞,其实是一种医学现象,称为先天性耳前瘘管。随着越来越多的家长因孩子耳朵前的小洞红肿发炎而就诊,耳前瘘管逐渐受到关注。本文将揭示耳前瘘管的真实面貌,帮助家长们正确认识这一现象。

耳前瘘管的医学定义及结构

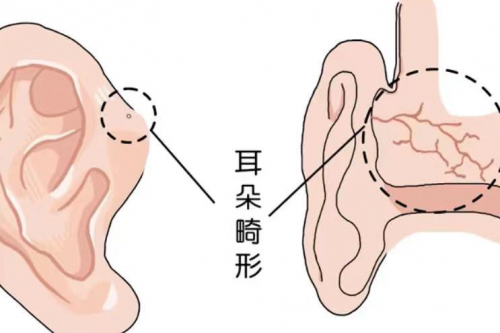

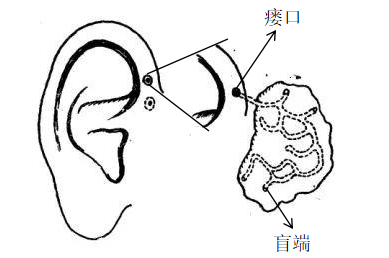

先天性耳前瘘管是一种常见的先天性耳畸形,起因于胚胎时期鳃弓融合不良或鳃沟封闭不全。表现为儿童出生后耳前的小孔或凹痕。平时可能没有症状,但当感染发生时,会出现红肿疼痛,反复感染可导致瘢痕形成。耳前瘘管从外表看似简单,内部结构却复杂多变,深浅不一,甚至有分支,长的瘘管可能延伸至外耳道深部甚至耳后。其内层为上皮组织,可分泌皮脂腺,这也是为什么瘘口会有分泌物流出的原因。

耳前瘘管的位置与类型

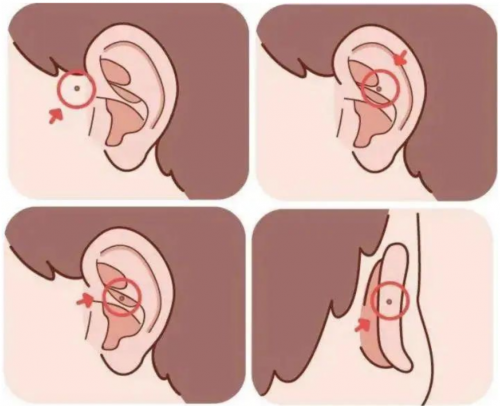

耳前瘘管通常为单侧,也可为双侧,开口于外耳皮肤上,多见于耳轮脚前,少数开口于耳轮的后上边缘、耳屏及耳垂。根据表现不同,耳前瘘管可分为单纯型、分泌型和感染型。单纯型通常不需要处理,只需保持清洁以预防感染;分泌型瘘口会间歇性出现白色黏稠分泌物,伴有耳部痒感;感染型则因长期分泌物堆积易感染,形成脓肿。

耳前瘘管的危害及治疗

一般来说,耳前瘘管并不严重,但如果感染发生,就需要使用抗生素控制炎症,并进行局部热敷。如已形成脓肿,需手术切开引流,待感染控制后进行瘘管切除术,以避免反复感染和瘢痕形成。对于有感染史的患者,建议在急性感染控制后进行手术切除;反复感染的瘘管或因感染导致皮肤破溃者,应先控制急性炎症再行手术;局部有脓肿形成者应先切开引流,待炎症控制后再手术。

结论与建议

耳前瘘管虽不严重,但需正确认识和处理。日常生活中应避免挤压瘘口,以免感染;勿用尖锐物品掏耳洞,以防刺破窦壁引发感染。若出现红肿疼痛,应尽早治疗,防止病情加重。通过科学的护理和及时的医疗干预,耳前瘘管问题可得到有效控制。家长们应摒弃对耳前瘘管的误解,科学看待这一先天性现象。